금 긋기

페이지 정보

작성자 웃음 작성일 24-03-03 14:23 조회 1,520 댓글 0본문

○ 금 긋기

친구가 카톡방 올린 글에 '금을 넘지 않으려는'이라는 말이 있었는데 요즘 듣기 힘든 '금' 이란 단어가 옛 시절을 떠 올리게 합니다

6학년때 둘이 함께 앉는 나무 책상 중간에 금을 그어 놓고 영역을 표시하여 걸상에 함께 앉은 옆 친구의 책과 공책이 내 자리로 넘어오지 못하도록 했습니다

그런데 선생님은 갑자기 남녀가 짝꿍으로 함께 앉게 하여 내 옆에는 키가 크고 예쁘장한 여자 친구가 앉았습니다

책상에는 이제 금이 없지만 의자를 함께 앉으면서 보이지 않는 금이 생겨 바로 옆에 있어도 수줍어 말을 걸지 못하고 이왕 인연이 되었으니 한번 말을 걸어 봐야지 생각했습니다

얼마 후 선생님 마음이 바뀌어 짝꿍이 다시 남자로 될 때까지 한마디 하지 못했고 다시 만나면 서먹서먹 후회만 남았습니다

'땡, 땡' 쉬는 시간을 알리는 종이 울리면 아이들은 일제히 밖으로 운동장으로 쏟아져 나왔고 점심시간에는 더욱 북적였습니다

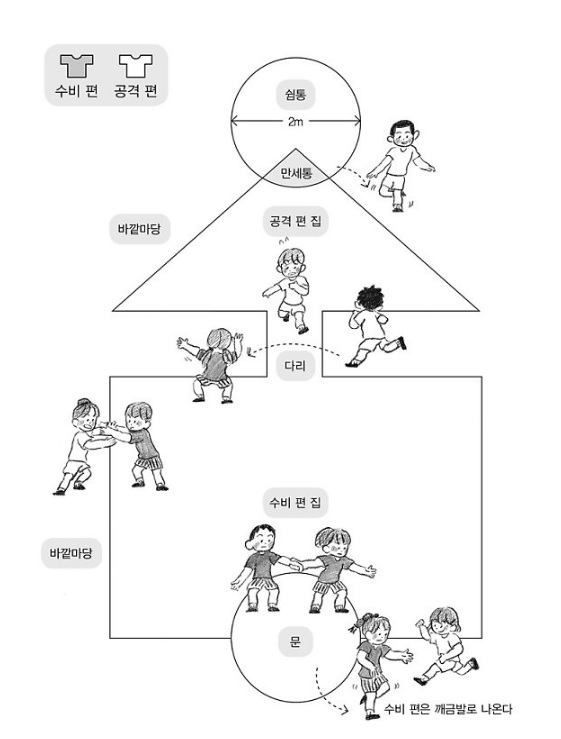

운동장 땅 바닥에 모난 돌이나 나뭇가지로 금을 긋고서 수리미놀이(오징어게임)를 했습니다

땅에 그어진 금을 밟으면 바로 실격이며 폴짝폴짝 깨금질하여 뛰어가 아래에 있는 문으로 밀고 쳐들어 갔습니다

상대가 잠시 눈을 파는 사이에 수리미 목을 뛰어 넘어가면 이젠 깨금질하지 않고 걸어 갈수 있었고 상대 입구로 들어가 금 밖으로 밀치면서 몸싸움을 벌였습니다

점심시간이 끝나면 운동장엔 사방치기, 구슬넣기 등 여기 저기에 땅을 파고 금을 그은 흔적들만 황량하게 뎅그러니 남았지요

그땐 교실 외에는 땅이 모두 흙바닥였으니 그 어디든 금을 그리고 뛰어 놀았고 그러면 모두 우리들의 놀이터가 되었었습니다

동네 골목이나 너른 마당에서도 흙 바닥에 금을 긋고 놀았고 모래가 조금 쌓인 곳에서는 두꺼비 집을 만들고 사금파리를 가져다 소꿉놀이를 했습니다

작은 나무 가지를 잘라 양쪽을 엇갈리게 비스듬하게 깍아서 놓여진 자의 한쪽을 막대기로 살짝 치면 자는 순간 위로 튀어 올랐고 이때 막대기를 방망이처럼 재빠르게 휘둘러서 자를 멀리 보내는 시합을 하던 자치기는 즐겨하던 놀이였습니다

보리를 베어낸 후 운동장이 된 넓은 곳이니 금을 그을 필요는 없었습니다

동넷길, 낮은 도랑, 담벼락, 탱자나무 울타리가 금을 대신 했으니까요

설 자리에 금을 긋고 저 한쪽에 원을 그리며 그 원 안에 구슬을 넣어 놓고 구슬을 던져 원 안에 있는 구슬을 맞춰서 구슬이 원 바깥으로 나오면 내 것이 되는 구슬치기도 했습니다

던질때 큰 구슬이 유리했고 큰 쇠구슬이면 훨씬 더 유리했습니다

바닥에 원을 크게 그려 놓고 엉거주춤 앉은 자세로 엎드려 사금파리 조각이나 동전을 손가락으로 튕겨서 원 안쪽 방향으로 들어 갔다가 거기서 다시 작은 내집 안으로 돌아오면 그 점에 금을 그어서 그 금의 안쪽 부분이 곧 내 집이 되는 땅따먹기를 했습니다

욕심 부려 너무 멀리 가면 내집으로 돌아 오기가 어려워 살아서 돌아 올 수 있을 만큼만 땅바닥에 손바닥을 대고 조심스레 손가락으로 튕겨 보냈고 다시 돌아 오기가 실패하면 상대방 차례로 넘어 갔습니다

집으로 귀환이 성공하면 점차 집 면적은 넓어지고 유리하여 점점 더 멀리 갈수 있었고 되돌아 오기도 더 쉽게 되었는데 가고 온 점에 금을 그어 모아진 면적의 집이 큰 사람이 이기는 게임이었습니다

어릴 때 놀던 까끔살이나 소꿉장난은 어른들이 먹고 살며 살림하던 흉내를 내는 것이고, 자치기는 현재의 야구와 룰이 흡사 했습니다

땅따먹기는 현재 러시아가 우크라이나에서 땅을 따 먹기하며 내 땅을 만들려는 것과 다름 없습니다

찾아보니 '금'은 순 우리말 같은데 '금'을 긋는다는 말은 '줄'이나 '선'을 긋는다는 말의 방언(사투리)이었습니다

'밑금을 그은' 이란 말도 '밑줄을 그은' 이란 말로 점차 달라지고 '줄', '선'과는 그 의미나 느낌이 약간 다른 '금'은 우리가 살던 지역의 방언으로 서울말이 아니라서 그저 무시 되는 듯 합니다

또한 '금'은 저절로 생기기도 합니다

나무로 지은 건물의 기둥이나 대들보에 '금'이 생기고 갈라지며, 오랫동안 다정했던 부부나 친구의 우정도 잘못하면 '금'이 가고 갈라질 수 있으니까요

'금'이란 단어는 밟거나 넘지 말아야 할 '선'의 의미도 포함 되고 친구 말대로 카톡방에서는 한도 끝도 없는 정치, 종교 문제 논쟁을 금하고 다른 사람을 평가하거나 비난 하는 말을 자제하여 모두가 금을 밟거나 넘지 않으려고 애를 쓰고 있어서 금이 가지 않고 분위기가 밝은 것 같습니다

지금도 지도에 줄을 그으려고, 아니 선을 그으려고, 아니면 금을 그으려고 피비린내 나는 전쟁이 진행 중에 있으니 그저 안타까울 따름입니다

친구가 카톡방 올린 글에 '금을 넘지 않으려는'이라는 말이 있었는데 요즘 듣기 힘든 '금' 이란 단어가 옛 시절을 떠 올리게 합니다

6학년때 둘이 함께 앉는 나무 책상 중간에 금을 그어 놓고 영역을 표시하여 걸상에 함께 앉은 옆 친구의 책과 공책이 내 자리로 넘어오지 못하도록 했습니다

그런데 선생님은 갑자기 남녀가 짝꿍으로 함께 앉게 하여 내 옆에는 키가 크고 예쁘장한 여자 친구가 앉았습니다

책상에는 이제 금이 없지만 의자를 함께 앉으면서 보이지 않는 금이 생겨 바로 옆에 있어도 수줍어 말을 걸지 못하고 이왕 인연이 되었으니 한번 말을 걸어 봐야지 생각했습니다

얼마 후 선생님 마음이 바뀌어 짝꿍이 다시 남자로 될 때까지 한마디 하지 못했고 다시 만나면 서먹서먹 후회만 남았습니다

'땡, 땡' 쉬는 시간을 알리는 종이 울리면 아이들은 일제히 밖으로 운동장으로 쏟아져 나왔고 점심시간에는 더욱 북적였습니다

운동장 땅 바닥에 모난 돌이나 나뭇가지로 금을 긋고서 수리미놀이(오징어게임)를 했습니다

땅에 그어진 금을 밟으면 바로 실격이며 폴짝폴짝 깨금질하여 뛰어가 아래에 있는 문으로 밀고 쳐들어 갔습니다

상대가 잠시 눈을 파는 사이에 수리미 목을 뛰어 넘어가면 이젠 깨금질하지 않고 걸어 갈수 있었고 상대 입구로 들어가 금 밖으로 밀치면서 몸싸움을 벌였습니다

점심시간이 끝나면 운동장엔 사방치기, 구슬넣기 등 여기 저기에 땅을 파고 금을 그은 흔적들만 황량하게 뎅그러니 남았지요

그땐 교실 외에는 땅이 모두 흙바닥였으니 그 어디든 금을 그리고 뛰어 놀았고 그러면 모두 우리들의 놀이터가 되었었습니다

동네 골목이나 너른 마당에서도 흙 바닥에 금을 긋고 놀았고 모래가 조금 쌓인 곳에서는 두꺼비 집을 만들고 사금파리를 가져다 소꿉놀이를 했습니다

작은 나무 가지를 잘라 양쪽을 엇갈리게 비스듬하게 깍아서 놓여진 자의 한쪽을 막대기로 살짝 치면 자는 순간 위로 튀어 올랐고 이때 막대기를 방망이처럼 재빠르게 휘둘러서 자를 멀리 보내는 시합을 하던 자치기는 즐겨하던 놀이였습니다

보리를 베어낸 후 운동장이 된 넓은 곳이니 금을 그을 필요는 없었습니다

동넷길, 낮은 도랑, 담벼락, 탱자나무 울타리가 금을 대신 했으니까요

설 자리에 금을 긋고 저 한쪽에 원을 그리며 그 원 안에 구슬을 넣어 놓고 구슬을 던져 원 안에 있는 구슬을 맞춰서 구슬이 원 바깥으로 나오면 내 것이 되는 구슬치기도 했습니다

던질때 큰 구슬이 유리했고 큰 쇠구슬이면 훨씬 더 유리했습니다

바닥에 원을 크게 그려 놓고 엉거주춤 앉은 자세로 엎드려 사금파리 조각이나 동전을 손가락으로 튕겨서 원 안쪽 방향으로 들어 갔다가 거기서 다시 작은 내집 안으로 돌아오면 그 점에 금을 그어서 그 금의 안쪽 부분이 곧 내 집이 되는 땅따먹기를 했습니다

욕심 부려 너무 멀리 가면 내집으로 돌아 오기가 어려워 살아서 돌아 올 수 있을 만큼만 땅바닥에 손바닥을 대고 조심스레 손가락으로 튕겨 보냈고 다시 돌아 오기가 실패하면 상대방 차례로 넘어 갔습니다

집으로 귀환이 성공하면 점차 집 면적은 넓어지고 유리하여 점점 더 멀리 갈수 있었고 되돌아 오기도 더 쉽게 되었는데 가고 온 점에 금을 그어 모아진 면적의 집이 큰 사람이 이기는 게임이었습니다

어릴 때 놀던 까끔살이나 소꿉장난은 어른들이 먹고 살며 살림하던 흉내를 내는 것이고, 자치기는 현재의 야구와 룰이 흡사 했습니다

땅따먹기는 현재 러시아가 우크라이나에서 땅을 따 먹기하며 내 땅을 만들려는 것과 다름 없습니다

찾아보니 '금'은 순 우리말 같은데 '금'을 긋는다는 말은 '줄'이나 '선'을 긋는다는 말의 방언(사투리)이었습니다

'밑금을 그은' 이란 말도 '밑줄을 그은' 이란 말로 점차 달라지고 '줄', '선'과는 그 의미나 느낌이 약간 다른 '금'은 우리가 살던 지역의 방언으로 서울말이 아니라서 그저 무시 되는 듯 합니다

또한 '금'은 저절로 생기기도 합니다

나무로 지은 건물의 기둥이나 대들보에 '금'이 생기고 갈라지며, 오랫동안 다정했던 부부나 친구의 우정도 잘못하면 '금'이 가고 갈라질 수 있으니까요

'금'이란 단어는 밟거나 넘지 말아야 할 '선'의 의미도 포함 되고 친구 말대로 카톡방에서는 한도 끝도 없는 정치, 종교 문제 논쟁을 금하고 다른 사람을 평가하거나 비난 하는 말을 자제하여 모두가 금을 밟거나 넘지 않으려고 애를 쓰고 있어서 금이 가지 않고 분위기가 밝은 것 같습니다

지금도 지도에 줄을 그으려고, 아니 선을 그으려고, 아니면 금을 그으려고 피비린내 나는 전쟁이 진행 중에 있으니 그저 안타까울 따름입니다

댓글목록 0

등록된 댓글이 없습니다.